Kanmon Crossing 2040

関門クロス.シティ構想 2040.

『 Kanmon Crossing 2040 ~ 海峡をCross する国際交流・健康・文化の未来都市圏 』

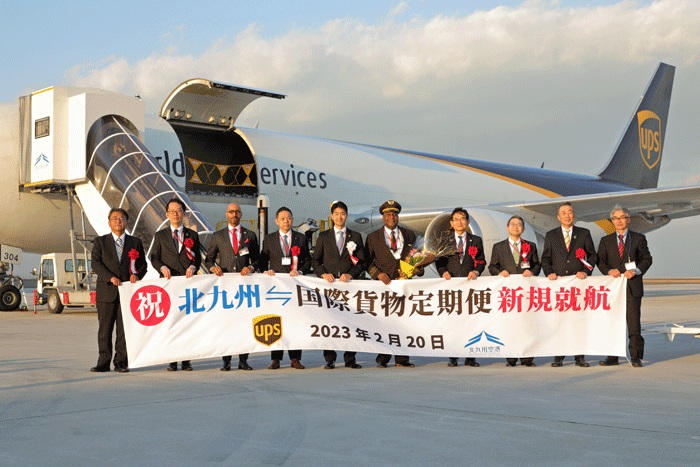

この「関門クロス・シティ構想」は、2027年8月から3000m北九州空港の国際化のスタートより、国内だけでなく、欧米からの長距離便の開始からを起爆剤とし、下関の彦島、西小倉、行橋の各拠点が独自の役割を持ちながら、「デジタル&リアル」の両面でシームレスに連携で、新循環型スマートシィティモデルとして、

2027年8月北九州国際空港開港を起点として2030年代に予定の、第二関門橋の下関、北九州道路計画の完成により、関門海峡を周遊、AI時代を先取りする地方創成事業の新広域連携循環型のスマートシティのモデル、(将来は、便利の良い都市部に人口が増加が見込まれるため、各自治体は住居、交通、エネルギー、公共サービスの最適化が急務とされる見込であり、国家レベルでのスマートシティ政策と資金導入が計画されています。)です。

世界でも珍しい夢のある一つの巨大な「500万スマート都市圏」の構想の完成は、2040年代と長期にわたるイメージ構想ですので、地域の方、地権者、関係行政、国や県との対話協力がなければ成り立ちません、宜しくお願い申し上げます。

🟧 現在、さまざまな企業様、町づくり協議会様、一般社団法人海峡都市関門DMO様等の団体、個人様と情報交換との話し合い、協議、調整中ですので、今しばらくお時間をいただきたいと思います。

→ 引き続き、ニュースを記載いたします、ご期待ください。

関門クロスシティ

「歴史の交差点(Crossroads of History)」

関門海峡を挟んで、古の歴史(平家、幕末、明治の産業革命)から現代(ものづくり、AI、国際物流)が交差するエリアであることを強調します。以下、1.観光と歴史体験(Culture & History)戦略 2.温泉と自然回帰(Nature & Wellness)戦略 3.食と健康(Food & Health)戦略内容を提案します。

1.観光と歴史体験(Culture & History)戦略

目標: 歴史の教科書で学んだ場所を「体感」できる、知的好奇心を満たす旅を提案する。

🟧 現在、さまざまな企業様、町づくり協議会様、一般社団法人海峡都市関門DMO様等の団体、個人様と情報交換との話し合い、協議、調整中ですので、今しばらくお時間をいただきたいと思います。

→ 引き続き、ニュースを記載いたします、ご期待ください。

2.温泉と自然回帰(Nature & Wellness)戦略

目標: 都市の利便性と自然の癒しが共存する、ウェルネス・リトリートとしての魅力を高める。

🟧 現在、さまざまな企業様、町づくり協議会様、一般社団法人海峡都市関門DMO様等の団体、個人様と情報交換との話し合い、協議、調整中ですので、今しばらくお時間をいただきたいと思います。

→ 引き続き、ニュースを記載いたします、ご期待ください。

3.食と健康(Food & Health)戦略

目標: 「食の安全と豊かさ」をAI/テクノロジーで保証し、国際的な食ブランドとしての地位を確立する。

広域(下関、北九州、行橋の各拠点)

連携企画として、

「北九州ソウルUMAMIシリーズ」

地元の旨味と栄養を伝える牡蠣汁と温泉を!

この企画の核は、関門クロスシィティ周辺近海の恵みである新鮮な「牡蠣や魚のミネラル」で身体をリフレッシュし、歴史ある「温泉の温もり」で心身を癒すという、「デトックス&チャージ」の旅を提案することです。ターゲットは、週末の小旅行で「心と体のリセット」を求める30~50代の女性層、およびファミリー層や、インバウンドです。

🟧 現在、さまざまな企業様、町づくり協議会様、一般社団法人海峡都市関門DMO様等の団体、個人様と情報交換との話し合い、協議、調整中ですので、今しばらくお時間をいただきたいと思います。

→ 引き続き、ニュースを記載いたします、ご期待ください。

牡蠣汁の牡蠣は、関門海峡、豊前海域の特産品であり高品質の豊前海の牡蠣です。牡蠣は、海のミルクと呼ばれ、タンパク質、さらには疲労回復に役立つ重要な栄養素を豊富に含んでいます。特に、ビタミンB12とタウリン、亜鉛、鉄分は、現代の日本人が不足しがちな栄養素であり、意識的な摂取が免疫システムの維持に大きく役立つ、良質なタンパク質を摂取できる栄養満点の食品です。また、大地の深みとなる地元の麦味噌や米味噌のグリコーゲン、アミノ酸の栄養(腸内環境を整える発酵食品の力となる、大地の発酵文化) この最高の組み合わせにより、免疫細胞の材料補給と免疫の主戦場である腸内環境の改善を同時に行うことができるため、非常に理にかなった免疫サポートメニューになります。

西小倉駅前を九州の玄関口、

北九州スマート都市機能の拠点

ロボティクスIP&カルチャー.スマートゲートウエイ構想

JR西小倉駅前再開発地区は、

「 2027年8月北九州国際空港の開港・北九州高速小倉駅北インター出入口、第二関門橋の入口となる西港周辺・小倉城を中心とする西小倉駅周辺・新幹線発着の小倉駅を結ぶ 」スマートゲートウエイの中心となります。

北九州国際空港を拠点とした北九州の持つポテンシャルを最大限引き出すには、

我々の目標は、「IPを世界の富に変える力」(ビジネス化、デジタル化、グローバル化)です。それには、「ロボティクスデザイン、アニメ、アート関連のIPフィンテック国際取引の研究所」を立ち上げ、ベンチャーを育てることから。

① フィンテックとは、

お金の動き、金融関連が重要です。

人間であれば心臓、❤️であり血液🩸であり血管です。

②データセンターとは情報です。

人間であれば、頭脳🧠頭であり、神経です。

世の中、個人であれ、企業、団体、国を含め、フィンテック(心臓)❤️が弱く、血液🩸の循環も弱い、また、データセンター(頭)も神経も弱いのと同じ事で、その街は、衰退の一歩です。生きて行くのも難しく大変です。都市の再生基本は、フィンテック志向が絶対条件です。できれば、データセンターの強化が条件です。

JR西小倉駅前再開発地区の主要テーマ。

IPフィンテック関連で北九州市に本社、本店機能がある、企業、団体スタートアップが絶対条件です。

目標は、

「IP関連ベンチャーを東京や大阪でなく、北九州に」

北九州で稼げるチカラ、残念ですが支店では移動が激しく、何をするのも難しい、とにかく決定権のある「本社、本店機能」が北九州市にある事が、絶対条件です。

「IPで稼ぐ、富に変える力を」(ビジネス化、デジタル化、グローバル化)「ロボティクスデザイン、アニメ、アート関連のIPフィンテック研究所」を行橋市内に準備中。JR西小倉駅前再開発ビルに於いて、「IPフィンテック国際取引所」の関連で稼げるスタートアップを応援、立ち上げれば、北九州国際空港を拠点とした北九州の持つポテンシャルを最大限引き出すことができます。

小倉駅のビジネス・商業機能と、門司港の歴史・観光機能、八幡、戸畑、若松の産業分野と、下関の唐戸、長府、彦島から、行橋、苅田、豊前、さらには、北九州国際空港の結節点である西小倉を、文化・教育・スタートアップが交差する国際交流拠点として再開発する構想です。

西小倉駅前再開発ビルの、概要、

イメージとしては以下の内容となります。

_________________________________

JR西小倉駅前再開発ビル 屋上.バーティポート

立地: JR西小倉駅前の再開発ビルの最上階屋上(交通の結節点)。デザイン: 都市部のランドマークとなるような、未来的な円形または六角形の着陸パッドと、防風壁を兼ねた透明な待合シェルター。 機能: 主にビジネス客や北九州市中心部へのアクセス、小倉城などの観光利用を想定。また、エアータクシー(eVTOLなど) の導入は、各地への移動等、迅速なアクセスと広域連携を強化する未来志向の交通システムとして重要なサービスとなります。

交通プラン: 北九州空港から約15分。周辺連携: ビル内のエレベーターでJR西小倉駅改札や商業施設に直結。雨天時も濡れずに地上交通(JR、バス、タクシー)への乗り換えが可能。

1. 交通の「結節点(ゲートウェイ)」機能の強化

JR西小倉駅は、小倉駅(新幹線・ビジネス・商業)、門司港(歴史・観光)、八幡・戸畑・若松(産業・技術)、 下関方面(唐戸、長府、彦島)、2027年8月北九州国際空港の開港(アクセス)特に、2030年代に完成予定の、第二関門橋、下関、北九州道路から新しく「関門海峡の周遊」が可能となり、明治、昭和からの100年以上かかった長年の夢であった、関門クロス・シティ構想のスタートとなります。

本州と九州を結ぶ、日本の大動脈となり、北九州・関門エリアの主要機能を結ぶハブとして、のJR西小倉駅前の再開発ビルは、これらの地域からだけでなく、世界から訪れる人々を迎え入れ、情報や交流を促す「玄関口」となります。

2. 「文化・教育・スタートアップ」の複合交流(クロスカルチャー)

再開発ビルや周辺施設には、以下の要素が複合的に配置されることで、異なる分野や文化が交差する(クロスカルチャー)場が創出されます。

3. 地域資源との融合と国際発信

地域の歴史・文化との融合: 再開発ビルのギャラリー機能のように、旧長崎街道や小倉城の歴史、紫川の景観など、地域の文化資源を施設デザインや機能に取り込みます。

国際交流: 北九州国際空港へのアクセスを活かし、海外からの研究者、起業家、観光客を積極的に誘致する窓口として機能します。異文化間の交流イベントや、国際的なビジネス・教育プログラムを実施することで、エリア全体の国際競争力を高めます。

この構想は、単なるビルの建設ではなく、北九州エリアの持つ多角的な魅力を結び付け、北九州国際空港を起点とし、世界を目指す、会社、団体、個人にたいし、新たな価値を生み出すための「プラットフォーム」としての役割を西小倉駅前に持たせることを目指しています。

_________________________________

屋上階には

バーティ・ポート(ヘリポート発着場)は、AIによる完全予約制・運用システムを前提とし、コンパクト設計、静音・低振動対策、自動充電、整備、セキュリティ(AI監視カメラと顔認証システムによる厳重なアクセス管理)多機能のワークスペース等待合室)を設置する。

_________________________________

高層階には

眺望の良さと特別感が最大の武器です。これを最大限に活かせる機能を配置する。 グローバルや国内向けのホテルやサービスアパートメントの誘致、素晴らしい眺望はホテルの大きな付加価値となり、国内外の富裕層やビジネスエグゼクティブを惹きつけます。特に、景色を楽しめるレストランやバー、スパなど「非日常」を演出。また、国際的なブランドや、インバウンド向け体験型店舗、特に「体験型」で、眺望を楽しみながら日本の伝統文化(小笠原流礼法、茶道、小倉織、小倉祇園太鼓など)を体験できるサロンや、高級ブランドのプライベートな展示会・受注会などの特別な空間として活用できます。さらに、コンベンション・多目的ホール機能の強化高層階での空に近い開放的な空間での会議やパーティーは、比較的小規模な、付加価値の高いイベント(VIP向けのレセプションなど)に特化する。

__________________________________

中層階には

、ビジネスの中心であり、専門的なサービスを提供するフロアで、 グローバル・スタートアップキャンバス、 北九州圏の地元企業の専門部署を集約するフロアー、 周辺の役所の機能強化で、ビジネスサポートのフロアー、 PQC&量子コンピューティング研究センター等が中層階に集約するのが合理的です。関連企業や研究機関が同じビル内にあることで、相乗効果(シナジー)が生まれやすくなります。また、検診センターや、専門性の高い医療モールは、静かで落ち着いた環境が必要であり、眺望の良さがリラックス効果を高める可能性もあります。ただし、緊急時の対応を考慮し、地上へのアクセスが良い動線を確保する。

__________________________________

低層階には、

不特定多数の人が気軽に立ち寄れる、「クロスカルチャー・ゲートウエイ」 ジャパン・カルチャーの発信拠点、イベントスペースやギャラリー、カフェなどを併設することで、街に開かれた交流拠点となります。地上1階または地下1階には、日常の食料品販売店が最適です。周辺住民やオフィスワーカーの日常を支える重要な役割を担います。

下関、彦島を滞在、

スマートリゾート体験のハブ

______________________

下関・彦島スマートリゾート・バーティポート

立地: 彦島スマートリゾート内の海沿いまたはマリーナ付近(景観が良い場所)。デザイン: 関門海峡を一望できる開放的なデッキ型。リゾートの洗練された雰囲気に合わせた、木材やガラスを多用した高級感のあるデザイン。 機能: 主に観光客と**ビジネス客(リゾート滞在者)**の利用を想定。また、エアータクシー(eVTOLなど) の導入は、北九州空港との連携等、未来志向のリゾート重視のシステムとして重要なサービスとなります。

交通プラン:空港からの所要時間 : 北九州空港から約15~20分。周辺連携: バーティポートとリゾート施設・周辺観光地を自動運転の小型シャトルまたはオンデマンドタクシーで15年後には、全固体電池や、次世代バッテリーが実用化され「福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島・宇部・広島空港」にも接続可能になる可能性があり、時間との闘いで、究極のスピード移動が得られます。

___________________________________

国際AGI研究開発センター:

世界中のトップ研究者や企業が集まり、AGIやロボット技術を医療、介護、教育、エンターテイメントなどの分野で応用するための共同研究を行います。

___________________________________

パーソナライズド・エクスペリエンス:

宿泊者の健康データや好みをAGIが瞬時に分析し、食事、運動、観光プランなどを完全にパーソナライズして提案。AGI搭載ロボットが24時間体制で快適な滞在をサポートします。

下関、彦島・西小倉・行橋の3拠点を結ぶ次世代交通網(スマートモビリティ)

各拠点をスムーズに結び、移動自体が楽しくなるような交通システムを導入します。関門海峡スカイウェイ(自動運転ゴンドラ):彦島リゾートと西小倉・門司港エリアを、景観を楽しみながら移動できる自動運転の空中ゴンドラで結びます。これにより、海峡が物理的な障壁でなくなります。

スマート・オンデマンドバス/タクシー:北九州空港、行橋駅、西小倉駅、彦島リゾートの各拠点を、AIが最適なルートで運行するオンデマンド型の電気自動車(EV)で結びます。アプリ一つで予約から決済まで完結します。デジタルツインによる交通最適化:エリア全体の人の流れや交通状況をデジタル空間でリアルタイムに再現し、AIが渋滞や混雑を予測。スムーズな移動を実現し、イベント開催時などの交通マネジメントにも活用します。この法人がマスタープランの策定、国内外からの企業誘致、規制緩和の働きかけなどを一元的に行い、スピーディーな意思決定を可能にします。

この構想は、単なる点の開発ではなく、関門エリアという「面」全体の価値をデザインするものです。空港の国際化を起爆剤に、各都市が連携してそれぞれの魅力を最大限に引き出すことで、世界でも類を見ない、持続可能で革新的なスマートシティ圏を誕生させることができます。

ウエルネス&スマート.リゾート・

行橋スマート田園都市構想

行橋駅近く、行橋図書館(リブリオ行橋)と、行橋再開発ビルとの連携

この構想は、京築地区と大分方面からの玄関口である、行橋を健康と食、そして次世代のライフスタイルをテーマにしたエリアとして「スマート田園都市」としての再開発の構想です。

特筆すべきは、行橋駅近くの「行橋図書館(リブリオ行橋)」と「行橋スマート再開発ビル」との距離は徒歩5分です。この距離は、利用者にとっては「歩きたくないほど遠くはないが、何もないと単調に感じる。」絶妙な距離です。この間隔を「体験空間」に変えることで両施設の連携効果を最大化し、中心市街地の回遊性を高めることが必要です。

.文化・歴史をつなぐ景観整備(アートと歴史の道)、

大正3年(1914年)に建築された、「赤レンガ館」は優雅な赤レンガ造りの銀行建築。東京駅や日本銀行本店を設計したことで知られる辰野金吾も関りました。福岡県の有形文化財に指定されている貴重な建物です。現在は大正ロマンを感じながらコーヒーや焼き菓子を楽しめるカフェを営業中。ギャラリーとして絵画展や写真展の会場に利用することもできます。

行橋駅とリブリオ、そして歴史的資源である赤レンガ館を結ぶ重要な「同線」であると同時に「都市の顔」です。シームレスな動線と利便性の向上、快適な歩行空間の整備:行橋駅、再開発びる、リブリオ行橋、そして既存の赤レンガ館などが一体的に感じられるよう、歩道のサイン、カラー舗装などで統一感のある分かりやすい動線を整備し、回遊性を高める。

できれば、行橋駅前や再開発ビルとリブリオの中間地点に、休憩用のカフェや無料休憩所のベンチ、両施設の最新イベント情報、図書館の「今週のおすすめ本」などを発信するデジタルサイネージを設置します。これらの施設を通じて、リブリオまでの徒歩5分の基幹が「用事を済ませるための通過点」から「街の魅力を感じる文化的な(散歩・散策)プロムナード」へと変化することが期待できます。

JR行橋駅前の再開発ビルが、 周辺自治体(みやこ町、豊前市、苅田町)や北九州国際空港(KKJ)と連携、JR行橋駅は、空港からの所要時間は、高速利用で20分(特急停車駅として地理的に最も近い) 今後、 下関、彦島スマートリゾートさらには、JR西小倉駅前再開発事業と連携するとなると、単なる駅前施設を超えた広域的な玄関口・交流拠点としての役割が期待されます。

簑島スマートリゾート農園

簑島周辺には、体育館、武道館、弓道場、庭球場、多目的グラウンド、サッカー場の体育施設に加え、オートキャンプ場や研修センター、芝生広場や遊具などレクリエーションでも楽しめる場所です。

その他、周辺に、「食の文化・交流イベント」「豊前海一粒牡蠣専門店」等から、「持続可能なコンパクトシティに於ける先導的な都市機能」としての役割と、中心市街地の賑わい創出に寄与するでしょう。

JR行橋駅前再開発ビルの主要テーマ。

北九州国際空港を拠点とした行橋の持つポテンシャルを最大限引き出す

行橋市宮市町・株式会社寿興産に於いて、

「ロボティクスデザイン、アニメ、アート関連のIPフィンテック国際取引の研究所」の準備中です。

また、それらの地域と連携した再開発ビルのイメージをご提案します。

1. 広域連携による「ゲートウェイ機能」

の強化 再開発ビルを、京築地域全体と北九州都市圏を結ぶ「結節点(ゲートウェイ)」として機能させるイメージです。 空港・産業アクセス拠点としての機能 北九州国際空港(KKJ)との連携:* 空港リムジンバスの発着場や待合スペースを整備し、「行橋・京築エリアの空港ターミナル」としての役割を持たせる。

フライト情報や周辺観光情報の多言語案内板を設置。 苅田・豊前との連携(産業・物流): 苅田町の自動車産業や豊前市の工業団地の関係者が出張や会議に利用できるビジネスサポート施設やコワーキングスペースを設ける。 周辺地域の企業と連携した製品の展示スペースを設ける。 周辺地域への玄関口としての機能 みやこ町、豊前、苅田へのバス・交通連携を強化し、再開発ビルを地域のハブとして機能させる。 各市町の観光情報、イベント情報に特化したデジタルサイネージや地域情報プラザを設置し、利用客を周辺地域へ誘引する。

2. 地域産品・観光資源の発信拠点 再開発ビル

京築・豊築(豊前・築上)エリアの「食」と「文化」のショールームとするイメージです。

地域ブランドの店舗導入: みやこ町の農産物、豊前市の海の幸、苅田町の特産品など、周辺自治体のアンテナショップや直売所を誘致し、地元の食材・産品を販売する。 地元の食材を使った共同キッチンスペースを設け、料理体験イベントなどを開催する。

* 観光・歴史文化の発信: 行橋、豊前、みやこの歴史や文化財(例:石炭史、城下町、古墳群など)をテーマにした交流展示スペースを設ける。 「京築」という広域エリアの共同観光案内所を設け、各地域の魅力を一体的に発信する。

3. 若者と住民の生活・交流の場:地域全体の住民が「行橋駅に行けば何かがある」と感じ、若者も集まる活気ある空間とするイメージです。 市民活動・多世代交流:: 行橋市民だけでなく、周辺市町の住民も利用できる多目的ホールや貸し会議室を整備し、広域的な市民サークル活動やセミナーを誘致する。 若い世代向けのカフェ、書籍店、ライフスタイルショップなどを導入し、駅前エリアの活性化を図る。

大学・研究機関との連携:西日本工業大学、 北九州地域の大学や研究機関と連携し、地域課題の解決をテーマにしたサテライトキャンパスやワークショップスペースを設ける。この再開発ビルは、単なる商業施設ではなく、京築地域と北九州国際空港を繋ぐ「広域連携のエンジン」として機能することが理想的です。

関門クロス・シティ構想、研究会

研究会へのご参加、ご意見、

ご相談、提携等は以下のアドレスでお気軽にどうぞ、

E-mail : info@kotobukikoosan.jp

事業本部長 寺本 征一郎